山形県産業科学館2020年1月イベント情報

山形県産業科学館のイベント情報です。

2020年も、産業科学館でわくわくするようなイベントが開催されます。

ぜひ、お誘いあわせのうえ、ご来場ください! 山形県産業科学館

山形県産業科学館

山形県産業科学館のイベント情報です。

2020年も、産業科学館でわくわくするようなイベントが開催されます。

ぜひ、お誘いあわせのうえ、ご来場ください! 山形県産業科学館

山形県産業科学館

有限会社ワンツー代表取締役の信夫正己さんは、地元・山形県舟形町に工房を構え、オーダーキッチンや家具、店舗等のプランニング・製作・施工など幅広く活動を行っています。

地元に拠点を置き、地元周辺で育った木を使った製品を発信している信夫さんのインタビュー、ぜひご覧ください。

この考えは会長に大きな影響を与え、現在の企業の経営方針の土台となりました。

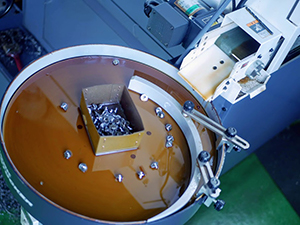

積極的な営業はしなくても、難易度やリスクが高い仕事を引き受けるうちに、企業としての技術と信頼も向上。様々な加工機械も会長のアイデアと創意工夫で作り上げていきました。

現在も、景気変動のある中、通常1つのNC工作機械で1日100個の部品しか作れないところを、会長は300個製造できるようにしたり、1つのプログラムを書く所要時間を大幅に削減するアイデアを発案したりと、改善と努力を惜しまない姿勢を貫き、不景気でも仕事がなくなることはほとんどないそうです。

社長の公祥さんも同業企業で技術を磨き続け、12年前(※2019年現在)に跡継ぎとして入社し、後継者問題もなくなりました。「技術は磨いてきたから、難しい仕事をどんどん請けるようにしたい」と会長に話したという社長の公祥さん。会長の血筋を感じさせるようなチャレンジ精神を持つ社長が、会長との二人三脚で会社を牽引し続けます。

世の中の最先端を研究し続け、細かく難易度の高い製品を作ることに特化したことで、お客様の信頼を高め続ける三泰工業所。最後に会長は、現在のものづくりの仕事についてこう語ってくれました。

「どんな仕事も、好きなことでないと長く続けていくのは難しい。

好きなことは楽しんで仕事ができる。

楽しんで仕事ができると、心に余裕ができる。

心に余裕ができると、余暇も楽しめる。

余暇も楽しめると、良いアイデアが浮かんできて良い仕事もできる。

心にゆとりをもちながら、仕事を楽しんでやっていきましょう。」

ものづくりを楽しみながら、技術の向上と改善に取り組み続ける会長の秋雄さんは、今日も楽しんでスタッフと一緒に現場で製品を作っています。

飽き足らない向上心。今の若い技術者たちが学ぶべき姿勢がそこにありました。

有限会社三泰工業所

信夫さんが最も力を入れているのは、日本の木を使った作品づくり。エンジュ、金山杉、ヤマザクラ、ケヤキ、クリ、イタヤカエデ、クルミ、ブナなど、山形県内や北東北を中心とした木材(広葉樹を中心)を使用しています。

現在日本で使用されている木材の9割は輸入材。「輸入材は一見『安い』と思うかもしれませんが、運搬に伴って多くのエネルギーが使われています。それよりも地元の木を使って器を作り、その器で地元の食材を食べる。高い、安いという物差しではなく、食べることや暮らすことへの満足感、価値を高めることに重きを置きたいと考えています。」と信夫さん。

地元に拠点を置き、地元周辺で育った木を使った製品を発信したいと考えています。

mocoのフラッグシップ(象徴的な商品)は日本の木の積み木「ekubo(エクボ)」。かわいいエクボがいっぱいの赤ちゃんの手をイメージして名付けました。14ピースからなり、三角形のピースには魚の顔が描かれています。この積み木を組み立てると、山形県の魚(県魚)(サクラマス)ができるそうです。サクラマスが川から海へ出てまた川へ戻ってくるように、積み木で遊んだ子どもが成長して故郷へ戻り、思い出がつまった積み木を次の世代に伝えてほしい。100年使えるようにと想いを込めて、1つ1つ手づくりで丁寧に仕上げています。

「年々進む地域の少子高齢化。このままでは地域の元気がなくなってしまう。今のうちから何とかしたい。」と考えた信夫さんは、年に数回、親子で箸づくりを行うワークショップを開催しています。ワークショップでは舟形の町の木エンジュを使っていて、地域資源の魅力も伝えています。

「近年は物があふれ、使い捨てが当たり前という風潮ですが、自分の手で自分が使う箸を作ることで物を大切にする心が育ち、木のことや自然のことを親子でより深く学ぶ機会になればうれしい。」

信夫さんは地域の将来へ危機感をいだきながら、箸づくりを通して次世代へ地域の魅力を伝える「橋」渡し役を担っていきたいと考えています。

有限会社ワンツー