(山形県卓越技能者表彰受賞/平成25年度)

昭和16年生まれ。中学卒業後、木地師の父の下で働き、山形仏壇の伝統的製作技術を習得する。平成11年伝統工芸士に認定。平成16年東北経済産業局長賞、平成21年山形市伝統的工芸品産業技術功労者褒賞を受賞。堅さや木目の扱いが難しい欅材を使った仏壇木地を得意とし、その優れた技術は県内外で高く評価されている。山形県仏壇商工業協同組合理事。

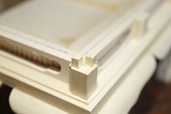

全国の仏壇産地の中でも最北にある山形仏壇。荘厳で堅牢な中に、木の温もりを感じられるのが特徴で、名古屋仏壇や京仏壇のような派手さや華やかさはありませんが、すっきりとした美しさがあります。江戸中期発祥の山形仏壇は、7つの工程を経て完成する分業制。順に、仏壇本体を製作する「木地(きじ)」、内陣に置く宮殿を製作する「宮殿(くうでん)」、欄干や柱を飾る「彫刻」、錺(かざり)金具を製作する「金具」、本体に漆を塗る「塗装」、漆で図柄を書き、金銀粉を蒔く「蒔絵」、金箔を貼り、組立てる「箔押・仕組」といいます。各工程に専門の職人がおり、齋藤義孝さんは、最初の工程「木地」部門を担当する「木地師」としてその腕を振るっています。

木地づくりは、金具や蒔絵のような派手さはありませんが、山形仏壇の本体となる肝心要の部分。山形仏壇の特徴である木の温かみを出す工程でもあり、いかにしっかり作るかで全体の美しさが左右されます。緻密な計算が必要な作業ですが、齋藤さんの作る仏壇に設計図はありません。最初に簡単なイメージ図を書き、あとは杖木(じょうぎ)と呼ばれる手作りの物差しだけで寸法を測り、すべての部材を切り出します。

山形仏壇は釘を一本も使わない「ほぞ組み」の構造。ほぞとほぞ穴の位置がぴったり合わなければ成り立ちませんが、齋藤さんのつくる部材の寸法は、設計図がなくとも常に一致。長年の経験と修業がなせる技です。「宮殿の桝組を覚えないと木地づくりがうまくいかない」と、宮殿や彫刻を手がけることがあるそうです。ひとつひとつ丁寧につくり組んでいく宮殿の細やかな作業、花や鳥などを描く芸術性の高い彫刻の作業は、どれも木地師を極めるために覚え、習得されました。

着実に技を習得し、数々の表彰を受ける

齋藤さんは15歳の時、同じく木地師だった父義蔵さんに師事し、多くのお弟子さんたちと切磋琢磨しながら技を磨いていきました。平成11年には伝統工芸士に認定、木地を手がけた製品は全国仏壇仏具連合会長賞、中小企業庁長官賞、東北経済産業局長賞、山形県知事賞、山形市長賞など数々の賞を受けています。

齋藤さんの技術に惚れ込んだのは、国や県、市だけではありません。お客さんはもちろん、長年お付き合いのある仏壇・仏具の専門店「小嶋源五郎」さんは、齋藤さんの腕に絶大な信頼を寄せています。「齋藤さんの作る仏壇はとにかくきれい。細かい部分はもちろん、見えないところも、すべてにおいてきれいです。安心してお願いできます」と営業の桑原史成さん。しかも「お店に出すと必ず売れる」のだそうです。

昨今のライフスタイルの変化もあり、高額な仏壇はなかなか買い求める人が減っています。齋藤さんはそんな中、試行錯誤し、新しいデザインを取り入れた山形仏壇づくりに励んでいます。従来の山形仏壇と違ったつくりに疑問の声を挙げる人もいるそうですが、実際にその仏壇を買い求める人がいるのも事実。これからの目標は「伝統だけに拘らす、工夫して、売れるような山形仏壇をつくっていくこと」。その夢は着実に現実へと向かっているようです。

現在は仏壇以外にも、神輿の修理や稲荷神社の製作なども手がけています。仏壇ばかりつくっていた昔より、仕事をしていて楽しいそうです。修理が難しいとされるお寺の大きな木魚の補修も引き受け、忙しいながらも楽しい毎日を送っています。なんでもこなせるのは、裏付けとなるしっかりした技術を持っているから。

仏壇職人を目指す若者もいましたが、なかなか続かなかったといいます。「どんな仕事もですが、10年は頑張って続けた方がいい。それぐらい続ける根性がないと何をするにしても大変だと思う。10年もすれば仕事の面白さがわかってきますから」。 71歳になった現在でも、現役でありつづける活気。やわらかい物腰の中に感じさせる高い志と強い精神力。「真の職人」というのは齋藤さんのような人を言うのでしょう。